№7 (149) от 26 февраля 2025 г.

Казалось бы, совсем недавно должность главного архитектора города (а когда-то и гл. художника) считалась необходимой и требующей особой компетентности. Теперь же вместо этой «архаики» облик региональной столицы (пере)доверен мэром города главному «градостроителю» города (она же – первый зам мэра), которая с мосфильмовской улыбкой решает все вопросы – от приговора мемориальному дому XIX в. до продвижения нелепого «небоскреба», который своим масштабом «раздавит» всё вокруг и вдобавок создаст коммунальный коллапс во всём жилом районе. С установкой бюста вождю народов тоже к ней. Возможно ли привыкнуть к такому торжеству дилетантизма, не тронувшись умом?

Чтобы совсем не свихнуться на этом сгущающемся абсурдном фоне, доверимся проверенному средству от безумия – перечитаем что-нибудь мудрое и не вызывающее когнитивных диссонансов. Например, любимое из «Восьми тезисов архитектора-реставратора», написанных Михаилом Борисовичем Скоробогатовым (1945–2021) четверть века назад. Тем более, что как раз на днях нашему выдающемуся современнику, архитектору-реставратору, знатоку истории искусства и автору злободневных и глубоких статей по проблемам градостроительства исполнилось бы 80 лет.

ТЕЗИС ПЕРВЫЙ И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ. Вся практика реставрационно-восстановительных работ по малым и средним городам России показывает, что самобытность городов неумолимо погибает без принятых и утвержденных в законодательном порядке охранных зон строгого режима, зон регулирования застройки и зон охраняемого ландшафта. Ведомственные, личностные и непродуманные волевые решения чиновников не оставляют никаких шансов для сохранения культурного наследия. В лучшем случае о памятниках архитектуры просто забывают, и они оказываются обреченными на естественное обветшание и вымирание.

ТЕЗИС ВТОРОЙ. Древний город подобен живому организму со всеми наследственными и возрастными особенностями, это не нечто застывшее и омертвевшее, а вечно обновляющийся организм. В вопросах сочетания старого с новым уважительное решение принимается по отношению к уже построенному. Новое и старое должно жить в тесном единстве, обогащая и дополняя друг друга, создавая архитектурно-пространственную среду, в которой человеку свободно и легко дышится.

В тех городах, где инспекция по охране памятников истории и культуры существует не формально, а выполняет свои должностные обязанности профессионально, активно сотрудничает с городской архитектурой, там дела по спасению и сохранению культурного наследия идут успешно. Насколько мне известно, город Орел сегодня не располагает даже сводной картой памятников, поставленных на охрану. Нет типологической квалификации зданий, где бы четко было определено место каждого здания в соответствии с его исторической, градостроительной, архитектурно-эстетической, эмоционально-художественной, научно-реставрационной, функциональной ценностью. Не выявлена компактно расположенная рядовая застройка, представляющая самобытное лицо города, его живую ткань. Ориентируясь только на отрывочные данные, проектировщикам трудно работать по застройке города.

ТЕЗИС ТРЕТИЙ. Покраска по всем зданиям, кому бы они ни принадлежали, не должна быть бесконтрольной. Ведь владельцы и арендаторы зданий живут не в лесу, a в городе, и поддержание фасадов зданий и ближайшего их окружения в надлежащем состоянии — их прямая обязанность. Так принято во всем мире. В настоящее время цветовая гамма панорамы городской застройки Орла малопривлекательна, с грязно-серым оттенком. В городе практически нет ни одного здания, правильно и грамотно покрашенного, включая памятники архитектуры, поставленные на охрану.

ТЕЗИС ПЯТЫЙ, ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ. Именно крупные строительные организации становятся совершенно беспомощными в выполнении ремонтных работ по старым зданиям. Без организации маленьких профессиональных коллективов с высокой степенью взаимозаменяемости ремонтно-восстановительные работы в городе по широкому фронту вести сложно.

Только мастер своего дела качественно работает, он просто по-другому не умеет. Орловцам на мастеров, «не умеющих работать плохо», повезло. Здесь лучшие в России медянщики-позолотчики, кровельщики, прекрасные резчики по дереву, плотники, лепщики, кузнечных дел мастера. Хуже дело обстоит с каменщиками, плохо со штукатурами. Маляры есть, но они красят той краской, какая есть в наличии, а не той, которая необходима в данном конкретном случае.

ТЕЗИС ШЕСТОЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ. В прошлом застройка улиц и площадей города регламентировалась по высоте, главные улицы и площади застраивались образцовыми домами, поставленными вплотную друг к другу «сплошною фасадою». Красочная гамма двухцветных фасадов стала выразителем классического стиля в архитектуре XIX века.

Россия — северная страна, и это стало одной из причин привязанности ее к классицизму. Классицизм — это очеловеченная архитектура. Покраска зданий из хроматического ряда теплых, телесных цветов, цвета «человеческого тела» со всеми его нюансами и оттенками – это очень богатая палитра, но жухлым, плотным, ядовитым, агрессивным цветам там места нет. В архиве ЦГИА г. Москвы обнаружен любопытный документ от сентября 1816 года: «Его Величество Государь Император при обозрении сей столицы, заметив, что некоторые дома выкрашены весьма грубою краскою, Высочайше повелеть соизволил впредь дома и заборы красить не иначе, как светлыми красками, коими колера назначены следующие: светло-желтой или бледно-зеленой, светло-серой, дикой, бланжевой (по В. Далю — телесного цвета), палевой, а каменные могут быть и выбеленные, дабы краски были составлены сколь можно точнее… со стороны Полиции наблюдаемо было за непременным выполнением сей Высочайшей воли Государя Императора».

ТЕЗИС СЕДЬМОЙ, ПРИЗЫВАЮЩИЙ. Сейчас надо настойчиво и кропотливо исправлять то, что «наработано» за последние десятилетия, когда «пожарные» набеги ремонтников на город были приурочены к знаменательным датам, общественным событиям, приезду высоких гостей.

Наиболее характерный пример — исторический центр г. Орла, каким он был и что с ним сделали.

Богоявленская церковь построена в самом начале XVIII века и первоначально окрашивалась в красно-белый цвет. В XIX веке в связи с перестройкой в классическом стиле она приобретает желто-белую окраску. В таких случаях реставраторами рекомендуется оптимальная покраска, широко применявшаяся в XIX веке — цвет «утренней зари». Этот цвет, как и предыдущие цвета, неплотный, неяркий, воздушный, бархатистый, приготовленный на основе маломагнезиальной извести. В настоящее время архитектура здания подавлена мертвящей белой покраской, не позволяющей получить истинное наслаждение.

Торговые ряды середины XIX века — самая значительная работа орловского архитектора Н.И. Орехова. Из десятка известных орловских архитекторов XIX века он, без сомнения, самый талантливый. Это памятник архитектуры общероссийского значения. Сохранившихся подобных сооружений в России не более двух десятков. На этом объемном, значительном объекте в центре города надо было потрудиться — как минимум найти цвет, достойный этого сооружения.

Применение на торгово-хозяйственном сооружении XIX века мраморной облицовки по цокольной части фасадов вызывает сожаление. Дело в том, что надежно законсервировать сырую ветхую кладку цоколя с утраченной гидроизоляцией паронепроницаемым материалом еще никогда никому не удавалось. Через несколько лет ветхий кирпич превратится в труху, что небезопасно для пилонных конструкций; переувлажненная масса будет отторгать обшивку, и этот процесс уже пошел. Не лучше ли было обратиться к традиционным, проверенным способам, дающим положительный результат?

Рядом стоящее здание (ныне – Банковская школа) построено в 50-х годах в неоклассическом стиле архитектором И.А. Ивановым, инженером В.В. Петропавловским и ныне здравствующим архитектором Б.В. Антиповым. В зданиях неоклассического стиля допускается покраска в 2-3 цвета хроматического ряда в теплой гамме. Но 7-8 цветов — это уже явный перебор. Безудержная фантазия современного маляра включила в себя синий цвет в тимпане фронтона (цвет удаляющий) и оранжевые цвета (цвета приближающие), подобная «нарядность» разрушает фронтальную плоскость. Лубочность на солидном здании ни к чему. Если это «работа» архитектора, то налицо полная профессиональная непригодность. Если сам «заказчик» отважился принять участие в творческом процессе, то жаль — он потратил много средств, чтобы здание выглядело достойно, и сам всё загубил.

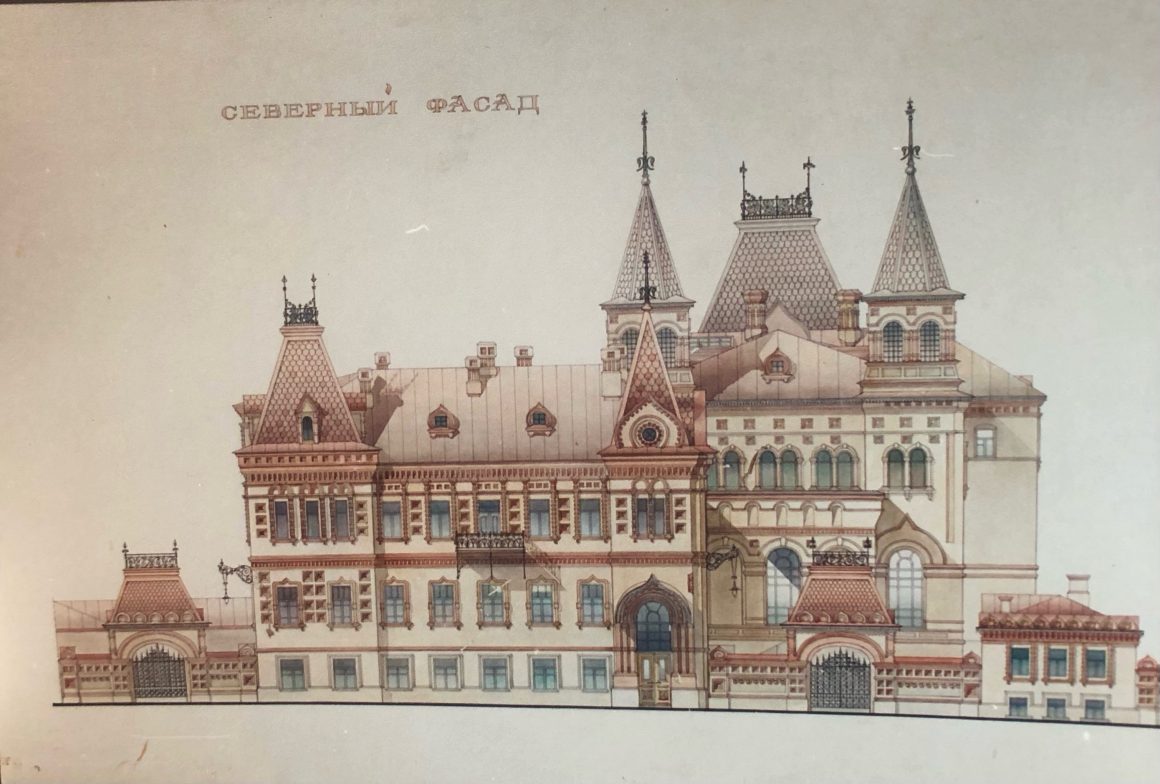

Вплотную к зданию примыкает памятник архитектуры общероссийского значения — Коммерческий банк 1902 года известного московского архитектора Н.И. Родионова. Это одно из лучших произведений искусства в своем типологическом ряду сооружений России. Отличительной его чертой является непревзойденная по совершенству глубинно-пространственная композиция северного фасада, достойная войти во все учебники архитектуры. К сожалению, полихромная кирпичная облицовка в начале 80-х годов закрашена плотно-коричневой краской. И в будущем потребуются значительные затраты для исправления положения.

Нельзя, разумеется, ограничиваться воссозданием вертикалей в центре города. Не менее важно, каким образом можно обогатить его силуэт, тем более что основные доминанты центрального ансамбля навсегда утрачены в 30-х — 60-х годах. Древнейший в городе Рождественский собор был построен во второй половине XVI века на мысе при слиянии рек Оки и Орлей (Орлика) в детинце деревянной крепости. Три раза он сжигался иноземцами и вновь отстраивался. В 40-х годах XVIII в. построен уже в камне, двухэтажный, с гульбищем. Просуществовал собор до 1786 года. На этом месте в конце XVIII в. установили памятный каменный крест. Он простоял до середины XIX века. В 1974 г. скульптором Б.А. Зуборевым была установлена скульптурная группа «Основатели Орла». В 1990 г. ее разобрали. Сейчас на этом месте лежит камень — в память предков, отстаивавших южные границы государства Российского. В целях национально-патриотического воспитания молодежи на этом месте можно было бы установить памятную часовню, выполненную в древнерусских формах. Можно рассмотреть вопрос об установке часовни в стилевом единстве с Богоявленской церковью («нарышкинское барокко» или стиль высокого классицизма). При положительном решении этого вопроса вся архитектурно-строительная документация будет выполнена мною безвозмездно.

ТЕЗИС ПОСЛЕДНИЙ, СОКРОВЕННЫЙ. Город Орел считается самым уютным и «человечным» городом среди губернских городов в Центральной России. Он по праву должен стать самым представительным и нарядным.

Архитекторы минувших веков, строившие Орел, хорошо понимали и с умом использовали уникальность орловского ландшафта, возводя свои творения на лучших видовых площадках. Сегодня о самобытности и неповторимом лице города думать не принято. Нет даже историко-опорного плана… Но того, что однажды будет дозволено любому так открыто и без оглядки на закон устраивать все, что угодно, в созданном высокими профессионалами общественно значимом пространстве, я не мог предположить в своих самых пессимистичных прогнозах. Все это более чем печально.

Трудно что-то добавить к сказанному. Но вот, спустя 20 лет после написанного Мастер и Гражданин Михаил Скоробогатов не смог отмолчаться по поводу нашумевшей любительской инсталляции, буквально задвинувшей на второй план один из знаковых для Орла реестровых памятников архитектуры – ДК ЖД:

Начну с того, что меня искренне удивляет сам факт происходящего под стенами реестрового памятника архитектуры, коим является Дворец культуры железнодорожников. Скажите, как удалось профсоюзу согласовать такие капитальные инженерные, землеройные и строительно-монтажные работы на охранной территории объекта культурного наследия?! Кроме того, что здание ДК – уникальное для нашей области сооружение, сама Привокзальная площадь уже давно признана редким образцом гармоничного решения городского площадного пространства. Все, кто приезжает в Орел, сразу влюбляются в это место, а вслед за ним и в наш город.

Возможно, организаторы «филиала ж/д депо» под открытым небом не в курсе, что в основу архитектурной композиции Привокзальной площади положена возвышенная идея: все ее пространство вместе с вокзалом и примыкающими к нему зданиями представляет собой взлетающего орла – символ нашего города. И это не просто красивая легенда, этот замысел зафиксирован в скупой надписи, выбитой на мраморной доске, прикрепленной к фасаду ДК, где Дворец железнодорожников назван «одним из сооружений, формирующих Привокзальную площадь». Неужели эти слова не насторожили благословивших (или закрывших глаза на) такое вторжение в одну из самых красивых городских площадей в Центральной России?!

Подготовил: В. Панков